獲頒國際圖聯「2024年度公共圖書館獎」

日前,北京城市圖書館從來自全球10個國家的16家圖書館中脫穎而出,獲得了國際圖書館協會和機構聯合會(IFLA)頒發的「2024年度公共圖書館獎」,這是中國首次榮獲此項世界公共圖書館界最高榮譽。

IFLA成立於1927年,是世界圖書館界最具權威、最有影響的專業性國際組織。IFLA年度公共圖書館獎旨在表彰年度全球範圍新建開放,在建築功能創造性、數字化和技術解決方案、提升本地文化等多個方面取得綜合性成就的公共圖書館。

頒獎儀式在西班牙巴塞羅那舉行,當晚,IFLA評審團主席Jakob Guillois Larkes對北京城市圖書館做出了高度評價:「一個充滿活力和吸引力的圖書天堂,它提供了如此豐富的內容,以及令人印象深刻的建築設計和可持續解決方案,是一座面向未來的圖書館的偉大範例。」

IFLA評審團認為,北京城市圖書館作為世界上最大的單體閱覽空間,將書籍、人和自然通過獨特的建築設計連接起來,令人印象深刻。在節能環保方面,圖書館採用技術手段來最大限度地減少建築的碳足跡,包括使用模塊化組件和合理化的結構網格以減少製造廢料。圖書館屋頂上配備的氣候控制系統,包括照明、聲學控制和雨水回收等技術,更是讓人眼前一亮。

首都圖書館副館長李念祖在頒獎現場感言:「北京城市圖書館是一個激發好奇心和想像力的地方,我非常榮幸能夠代表北京城市圖書館拿到這個獎,我們歡迎更多熱愛圖書館的人來到這裡。」

北京城市圖書館不僅收穫評審團的好評,更收穫讀者的好評。圖書館開館9個多月時,到館人次已突破325萬。讀者平均停留時間為2.5小時,約10%的讀者停留超過6.5小時,舉辦1123場線上線下閱讀推廣活動,參與人次超1222萬。

首都圖書館館長毛雅君表示:「北京城市圖書館全面體現了我們的變革願景,通過提供教育項目、文化活動和豐富的信息資源,讓圖書館成為促進探索、發現與合作之地,助力個人發展與終身學習。我們努力讓每個人在離開圖書館時都能收穫一些新的、有意義的東西,無論是一本書、一場表演,還是一個新朋友。」(路艷霞)

給市民餐桌增添新口味

通州科技小院「尖貨」上新了

通州十多個科技小院裡,一批特色農產品接連上新。香甜的大草莓、一口爆汁的有機西紅柿、冰淇淋蘿蔔等尖貨,給市民餐桌增添了特色新口味。

蒼上科技小院

多彩草莓、新品韭菜風味獨特

沿著張鳳路前行,看到路側擺滿了草莓攤,就到了張家灣鎮蒼上村的地界兒。小院裡學生們正在製作草莓醬,她們特意挑選了一些小型果,經過清洗處理、加糖熬製,一份新鮮的草莓醬就做好了。一時間,整間屋子都飄滿草莓清香。

蒼上村種草莓是近些年的事。過去,這兒是個工業村,經濟發展得不錯,卻也對環境造成了影響。隨著污染企業疏解騰退,村裡開始種植果菜,2018年看草莓市場不錯,就轉型成了草莓專業村。2024年初,隨著蒼上科技小院揭牌入駐,北京農學院的專家團隊為村裡草莓產業的發展注入了科技力量。

小院草莓示範大棚裡種植了近30個草莓特色品種。「白色的是『夢之芙白雪公主』、粉色的是『粉玉淡雪』、偏橙色的是『桃熏』、紅到發紫黑的是『黑珍珠』,」蒼上村第一書記馬金娜介紹說,「這些品種都是農學院的專家幫我們引進的,現在我們的草莓禮盒可以組合出漸變色的草莓搭配,口味豐富而且獨特。」

在新技術加持下,蒼上草莓示範棚裡的草莓不僅產量獲得提升,品種也更加豐富、口感進一步升級,供不應求。

移步隔壁大棚,還種有整整一棚的韭菜,綠油油一片,韭菜特有的辛香氣息直往人的鼻子裡鑽。「這棚韭菜可以說是咱們小院的精華,從去年3月育苗,去年6月進棚,一直都在養根沒有割茬。」馬金娜說,「棚裡現在種的是北京市植保站正高級農藝師胡彬引入的『冬韭王』和『韭星18號』,這兩個品種都有很好的抗寒性,辛辣濃郁、葉寬肥厚,營養豐富口感好。」

潞城集體林場科技小院

西紅柿「爆紅」 共享菜園童趣十足

緊鄰潮白河,潞城集體林場的科技小院裡也上新了不少特色「尖貨」。推開6號棚的大門,西紅柿的清香撲面而來,映入眼簾的是一片綠色籐蔓,成熟的紅色果實、剛剛結出的青澀綠果,以及介於兩者之間的黃色西紅柿果,猶如一個個小綵燈點綴其間。

「這些西紅柿的品種名叫『甜脆脆』,屬於中型果,也是適合鮮食的水果型西紅柿。不要看它的外觀與普通西紅柿沒什麼區別,但是品質口感優於市面上的產品,味道非常濃,酸甜汁兒又多。而且實打實無化學農藥、無公害,有機種植。」潞城鎮集體林場總經理岳天敬說。

如此有底氣,是因為小院兒有來自中國農業大學的專家技術團隊支持,除了西紅柿品種是專家團隊引進的新品種,基質土栽培、有機肥、溫濕度控制以及打尖授粉,都有專業指導。 「甜脆脆」西紅柿吸引了不少城裡來的回頭客,一買就是數十斤。

旁邊的1、2號棚,則被開發成了共享菜園,一壟一壟菜地被不同的市民家庭承包,種有黃瓜、甘藍、番茄、韭菜等等。牆上掛著的「沒偷菜記錄板」上,孩子們還寫有自己的「偷菜」留言,充滿童趣。

西槐莊科技小院

冰淇淋蘿蔔線上線下賣得火

不久前曾獲通州區委書記推薦的 「通州好物」中,有兩款精緻的雕工作品,呈現的分別是「通州八景」中的「柳蔭龍舟」和「古塔凌雲」。雕工所用的食材,正是來自永樂店鎮西槐莊科技小院培育的冰淇淋蘿蔔。其口感脆甜多汁,富含花青素,是妥妥的健康綠色食品。

冰淇淋蘿蔔一成熟上市,很快成了小院的明星產品,網店和線下均賣得火熱。「今年村裡種了冰淇淋和天星兩個品種的蘿蔔,長勢都很好,冰淇淋蘿蔔預計產量可達到12萬斤,天星蘿蔔達到3萬斤。」薄昊楊是中國農業大學2023級資源利用與植物保護碩士研究生,研究方向與蘿蔔相關,她把自己的研究實驗帶進了西槐莊村。

14處科技小院各有亮點

榆黃菇菊苣等尖貨任您選

通州科技小院裡的「寶藏」還有很多。例如在於家務回族鄉富各莊村,連棟溫室內一朵朵肥厚鮮嫩的蘑菇,正進入採收期。2020年,通州區首家科技小院建在了富各莊村。在科技小院專家的扶持指導下,村裡走上了蘑菇特色種植之路,成為京郊有名的「蘑菇王國」。目前,村內已有榆黃菇、平菇、袖珍菇、香菇、木耳菌棒等,其中,榆黃菇因品質好而名聲在外。「天天都有車來村里拉榆黃菇,現在也供應大商超,深受消費者喜愛。」駐村第一書記陳國占介紹。

在西集鎮車屯村科技小院,有市場上不多見的多彩番茄。中國農業大學駐村學生徐偉敏介紹,「京番藍精靈」在生長過程中會慢慢由紫色變成黑紅,富含花青素,口感酸甜。「京番翡翠綠」成熟之後也是綠色,富含維生素C等營養元素。還有「京番白仙子」顏色似玉石,酸甜可口、一口爆汁。

在馬駒橋鎮聯營公司科技小院,特色蔬菜菊苣、皺葉菜、西蘭苔等種植均獲得成功,給消費者帶來了嶄新的味蕾體驗。(孫雲柯)

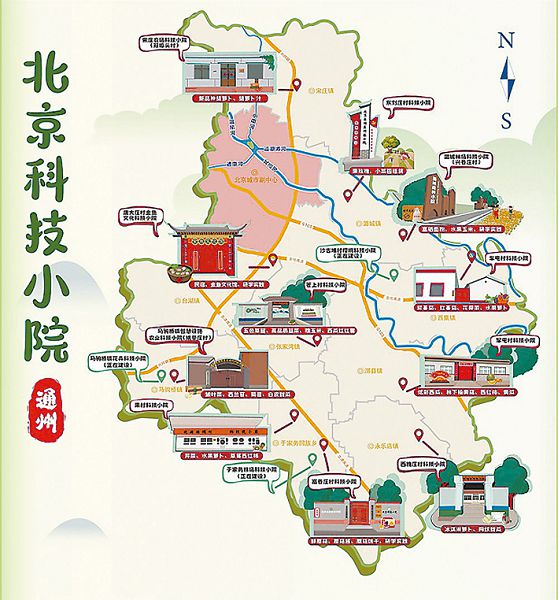

通州發佈鄉村振興「藏寶圖」

14處科技小院各美其美

近日,通州區科技小院手繪地圖發佈,這不僅是一張科技小院的導航圖,更是一幅鄉村振興的「藏寶圖」。

地圖上,14個小院的設計各具特色,錯落有致地分佈在通州區的各個角落,每個小院都用精緻的手繪插畫標注出來。地圖正面右上角是對全區科技小院的整體介紹,包括籌建小院的目的、意義,合作的高校院所,特色農產品數據等,右下角則放置了小院的二維碼,市民遊客可以直接掃碼購買應季農產品。地圖背面詳細列出了各小院的特色農產品目錄,包括產品特點、成熟期、產量、負責人的聯繫方式等,就像是一份「特色農產品選購指南」。

張啟鳳是這張地圖的設計師。為了這張地圖,通州區的每一座小院她都跑過許多次,和農業專家、學生、農戶溝通,記錄每一片試驗田的細節,將自己的理解和感受注入地圖的設計之中。最忙的時候,她一天要跑100多公里,從一個村到另一個村,從一個鎮到另一個鎮。

「從2020年最初的5家,到2023年的11家,再到2024年年底的14家,小院已覆蓋全部9個涉農鄉鎮,我經歷了整個發展過程,設計地圖的念頭也越來越強烈。」張啟鳳說,「以後市民、客戶再問起科技小院,我們的手繪地圖就能讓他們一目瞭然。而圖上每一個小院背後,都有著強大的資源和團隊支撐,很多鮮為人知的鄉村振興故事也能依托地圖講述出來。」(張佳琪)

AI合成修復重現「京華舊影」

「京華舊影 逐光漫遊」展日前在北京城市圖書館B1展廳開幕,展覽從首都圖書館館藏的北京老照片等豐富視覺圖像出發,借助光影的展示與交互,帶領讀者來一場舊日北京的City Walk,感受老北京的日常生活。

.jpg)

本次展覽從首都圖書館館藏中精選了270餘張黑白照片、96張插畫、30余張彩色明信片,借助光影技術,重建了一片可以遊逛的老北京城市空間。展覽共分逛前門、逛中軸、逛市集、逛戲園、逛京郊五大部分,擷取老北京市民生活中有代表性的空間景觀,看看在二十世紀的不同年代裡,老北京人吃什麼、玩什麼、逛什麼、看什麼,春節怎麼過。

.jpg)

.jpg)

不同於傳統影像展的策展方式,本次展覽結合紅外體感採集、AI合成修復和投影互動等多種技術,帶給觀眾全新的觀看體驗方式,在互動中重現歷史。如在「逛前門」部分,讀者不只是走到總長近百米的前門長卷前,這裡還提供了多種多樣的互動形式,幫助讀者融入場景之中:可以聽到叫賣的聲音;可以通過「雙重投影」技術給面前黑白的長捲上色,還原當年的色彩;可以尋找長卷中的互動點對比今昔,看看老字號如何煥發新生;甚至,您會發現長卷裡也有您的身影,隨您在長卷中漫遊。逛累了,到清末民初春節將至的「茶園」坐坐,喝一盞大碗茶,聽一段京劇的唱念做打,熱熱鬧鬧、紅紅火火。(路艷霞)

城市副中心再添沉浸式觀演空間

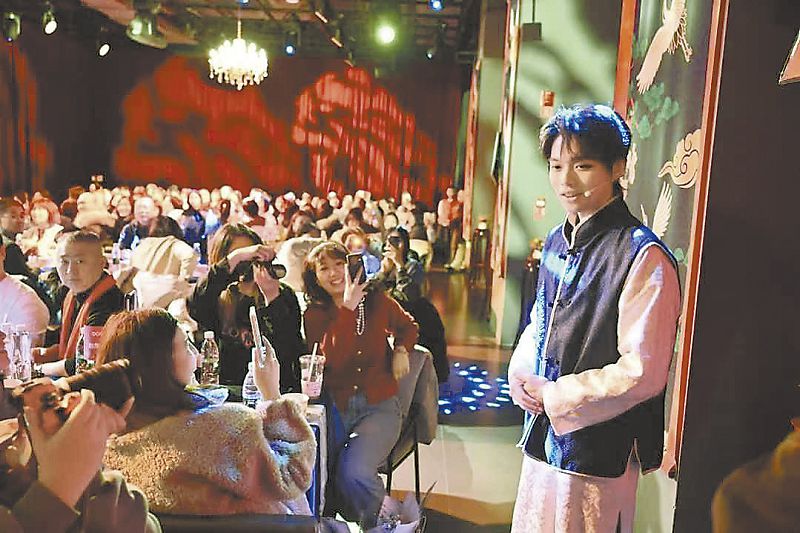

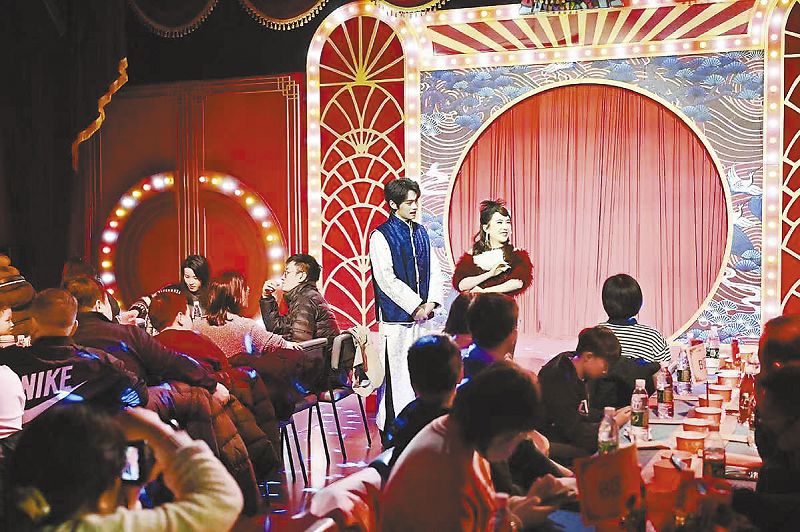

開心麻花通州北投希爾頓沉浸式劇場日前在通州北投希爾頓酒店正式啟幕,並開啟首個駐演劇目《偷心晚宴》的駐場演出。這標誌著北京城市副中心又多了一處演藝新空間。

開心麻花通州北投希爾頓沉浸式劇場位於酒店一層,總面積超過300平方米,劇場配備了先進的燈光、音響及LED等專業設備,可容納160至200名觀眾;同時還設有化妝間與接待區。其巧妙的空間設計,確保了觀眾和演職人員的動線流暢,能夠舉辦各類沉浸式演出、創作排演以及多元文化藝術活動。這一獨特的演藝空間不僅將為觀眾帶來全新的觀演體驗,也與酒店的其他業態形成了聯動,有望成為通州區極具文化魅力的消費新場景之一。

這家劇場作為開心麻花在通州區常駐演出場地,將在城市副中心實現常態化演出。該劇場今年已初步規劃了百餘場精彩演出。首輪演出由開心麻花青年演員、「喜人」李治良領銜出演的沉浸式帶餐喜劇《偷心晚宴》明星場開啟,此後還將陸續上演《整個喜劇》《莎士比亞別生氣》《魔女計劃》《窗前不止明月光》等多部開心麻花經典沉浸式劇目,以及麻花新喜劇系列內容——即興表演與脫口秀等。(王潤/文 方非/攝)

北京交響樂團入駐台湖新團址

觀眾在交響樂體驗館「登台執棒」

北京交響樂團入駐台湖演藝小鎮的永久團址日前正式揭牌,北京交響樂團建團47年來有了完全屬於樂團的家。位於新團址一層的交響樂體驗館同時向公眾免費開放。

北京交響樂團新址地處台湖圖書城內,緊鄰台湖演藝酒店,是一座5層高的長方形建築。外部形象以「音樂無界,大象無形」為主題,頂端紅色的「音樂盒」為交響樂團排練廳,塑造出北京交響樂團「首都明珠」的品牌形象。

新團址建設了大陸首個免費開放的交響樂體驗館。體驗館總面積422平方米,目前在展內容有四個篇章:序曲、歲月交響曲、激情協奏曲和生命交響詩。市民可從中瞭解中國交響樂史、世界交響樂史以及北京交響樂團大事記,以及交響樂相關樂器組成、製作工藝、樂理知識、文化故事。

體驗館充滿科技感。體驗項目結合VR、體感互動、投影等數字技術,讓樂迷大眾沉浸式感受舞台與演出,體驗成為指揮家的樂趣,或者靜靜聆聽鑒賞交響樂經典曲目、音樂會影像。

VR體驗項目最受樂迷歡迎。戴上VR頭戴設備,瞬間就來到了北京交響樂團的音樂會演奏現場,「身處」指揮家身邊,輕輕轉頭,就能看清面前龐大編製樂隊的每一位演奏家。點擊右手手柄的控制鍵,可體驗音樂廳身處不同位置的觀演感受。

「成為指揮家」項目吸引了不少樂迷,站在體驗館特製的「譜架」前,模仿視頻中指揮家的動作揮動指揮棒,感應裝置就能捕捉到你的動作力度,面前的多個燈柱顏色會發生相應的變化,普通觀眾也擁有了成為指揮家的體驗。

霍先生和妻子一同來體驗參觀,對很多項目都饒有興趣,剛在指揮台前過一把揮棒癮,又來到一旁的沉浸式體驗空間,看著面前投影的樂團演奏視頻,感受環繞音的高音質聽感。「感受太奇妙了,我們平時偶爾會聽音樂會,但從沒離樂團這麼近過。」他興奮地說。(韓軒 孫雲柯/文 方非/攝)

環球影城北交通樞紐亮出國風外立面

就位、安裝、固定……隨著最後一塊鋁板安裝到位,位於城市副中心文化旅遊區的環球影城北綜合交通樞紐外立面日前完工。這一綜合交通樞紐將青灰、磚紅等傳統用色與鋁板、玻璃等現代材料巧妙融合,凸顯新中式風格。

拿下又一個重要施工節點,北京城鄉建設集團環球影城北交通樞紐項目部副總工談宏偉舒了口氣,很有成就感,「這是我來這裡的第786天,看著建築從圖紙一點點準確還原成現實。」

作為北京市重點工程,環球影城北綜合交通樞紐總建築面積約8.5萬平方米,將實現地鐵與公交場站換乘,屋頂上方將營造大量景觀花園,未來還將引入五星級酒店、商業及供電服務中心,成為環球主題公園重要的交通樞紐地標。

傍晚時分,站在綜合交通樞紐三層景觀花園眺望,兩側建築的外立面上,大小不一的磚紅色幕牆加上豎向線條點綴,典雅大氣,不失動感。頂端部分則改為灰色鏤空陶磚,致敬傳統,古拙簡淡。走出花園平台,沿著廊橋緩坡而下,廊橋上方的不銹鋼波紋板吊頂,將地燈光線反射後在地面形成波光粼粼的光影效果,移步換景,盡顯新中式風格的建築之美和文化底蘊。

「要呈現這樣的效果殊為不易。」談宏偉說,4萬多平方米的外幕牆由9種不同幕牆材料組合而成,「吊掛玻璃、鋁單板、陶板、花崗岩石材……咱一般能見到的外立面材料,這個建築都有。」

不同材料的拼接對安裝精度要求很高,數字化建造大顯身手。依托BIM(建築信息模型)技術,模擬生成每一個施工節點的搭接,確保每一處幕牆拼接精確完美,到現場幾乎「一拼即成」。「全過程BIM 技術的運用,實現建築設計與施工的完美對接。」談宏偉說。(袁璐)

「非遺探店」進通州 品美食看表演

遊客親手製作非遺「瓤豆腐」

通州作為京杭大運河的北起點,承載著悠久的運河文化,沉澱孕育了豐富的非物質文化遺產。來到大運河畔,賞美景的同時,想不想親手製作傳承600多年的非遺美食?通州「非遺探店」系列活動日前啟動,第一站就來到了位於大運河森林公園東岸漕運碼頭的「瓤豆腐」店。

「瓤豆腐」又名「讓豆腐」「洪武豆腐」,距今已有600餘年歷史,做法是將控好水的豆腐抓成泥狀,包入肉餡後做成豆腐糰子,再下油鍋煎至兩面金黃,即可蘸醬料直接食用。親手包肉餡、做糰子的趣味體驗,不僅讓遊客體驗到非遺美食製作技藝,更進一步瞭解到通州非遺的歷史沿革。「在品嚐自己親手做的『瓤豆腐』之後,更喜歡通州和大運河了!」一位遊客說。

除了體驗非遺美食製作技藝,市民、遊客還能現場觀看運河號子、李氏太極、口技、西河大鼓、琵琶、古琴等非遺傳承人的精彩表演。(陳強)